世界遺産石見銀山では、「龍源寺間歩」の周辺は手入れされていない森林があります。鉱山跡でありながら「単なる森林だ」という誤解も生じてきました。そこで、森林の保全と適切な在り方について検討会が実施されました。先日「鄙舎」で行われた「石見銀山の森を考える」フォーラムに参加してきた様子をご紹介します。

開催場所「鄙舎(ひなや)」について

大森町の石見銀山生活文化研究所にある古民家を活かした建物「鄙舎(ひなや)」。鄙舎とは茅葺の家で憩いの場として多くの人々が集う場所で、江戸時代中期の260年前に建てられた豪農屋敷が1996年に広島県から移築されました。現在はイベント会場や社員の昼食場所などとして利用されています。

大森町の石見銀山生活文化研究所にある古民家を活かした建物「鄙舎(ひなや)」。鄙舎とは茅葺の家で憩いの場として多くの人々が集う場所で、江戸時代中期の260年前に建てられた豪農屋敷が1996年に広島県から移築されました。現在はイベント会場や社員の昼食場所などとして利用されています。

3年後は石見銀山にとって節目の年

実は3年後の2027年は石見銀山にとって大きな年となります。「世界遺産登録20周年」「重要伝統的建造物群40周年」「石見銀山発掘500年」節目であり2027年に向けて現状とこれまでの取り組み、課題などについて発表がありました。

コーディネーターは筑波大学の黒田乃生教授。東京農業大学の粟野隆教授、県立自然館サヒメルの井上雅仁副館長、NPO法人緑と水の連絡会議の和田譲二事務局長、石見銀山みらいコンソーシアムの伊藤俊一さんがパネラーとして参加しました。

どの方も石見銀山の森をそれぞれの立場から解説されました。

石見銀山の森林の現状について

石見銀山は森林の多い世界遺産としても知られています。銀の精錬がまだ行われていた時は燃料として栗や竹、コナラ、椿、樫などが使われていたため持続可能な世界遺産として評価されています。

例えば間歩の坑道の入り口には腐りにくい栗の木が使われています。精錬には木炭も使いますし森と銀山は関係が深く、産業として持続可能な仕組みが出来ていました。

今その産業は終わってしまって観光で来る人が増えていくと、また違う問題も浮上してきます。岩盤の上の表土が薄いエリアで、杉の植林を中心として手入れされていない森林は根返りによる倒木とそれに伴う落石が度々発生していると聞いて驚きました。

美しい森林を守るために取り組んだこと

銀山の森はそこに住む住民にとっても観光客にとっても重要で、もちろんこれまで何もせずにいたわけではありません。

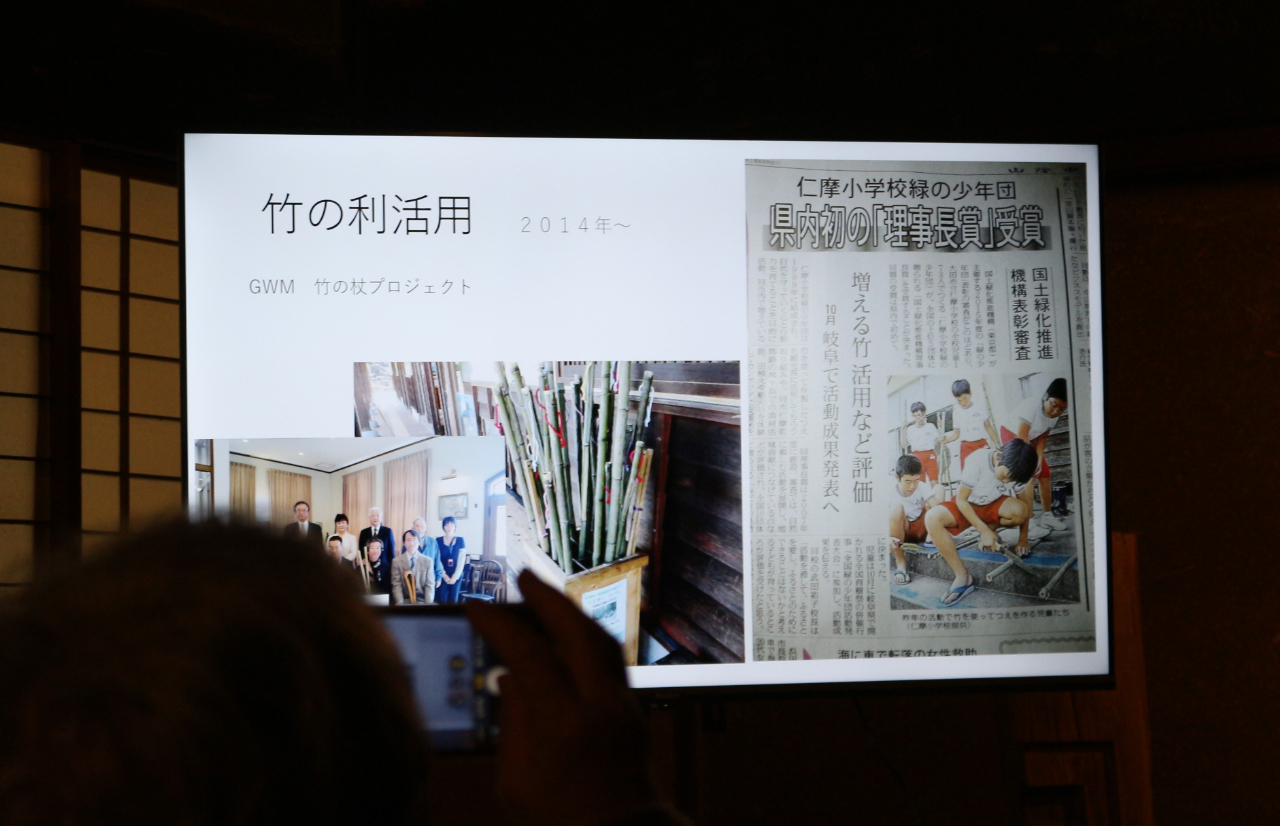

NPO法人緑と水の連絡会議では、市内小学校の児童らとたけのこ掘りイベントや杖コンテスト、高校生らと伐採した竹を運び出しチップにする、拾った栗の苗を育て山に再び植える、などいろいろな活動をしています。その結果竹林のあった場所は15年をかけて広葉樹の森に戻しました。

施設の中の展示資料だけでなく、フィールドワークで周辺の場所には今までの歴史や遺跡があり、そこにいた人の生活や石見銀山の産業がわかる場所があります。

誰かが住んでそこに何か残していった形跡がちゃんと残っている場所なんです。

それをここからどうやって発信していくか、どのような場所にしていくかこれからも議論が必要なのだなと感じました。

フォーラムを終えて

このフォーラムが終わっても何かがすぐに変わるわけではありません。だけどあと2年。

何を見せたいのか、あと2年か3年でやらないと2027年の記念の年に間に合わない。

観覧動線を整備するなど適切に美しく遺構を保存し、防災の面から見ても、来訪者も居住者にも安全な石見銀山遺跡を表現したいと話されていました。

記念の年まであと2年。ここから大田市の世界遺産はどうなっていくのか。

また大田発掘として経過も取材が出来ればと思っています。

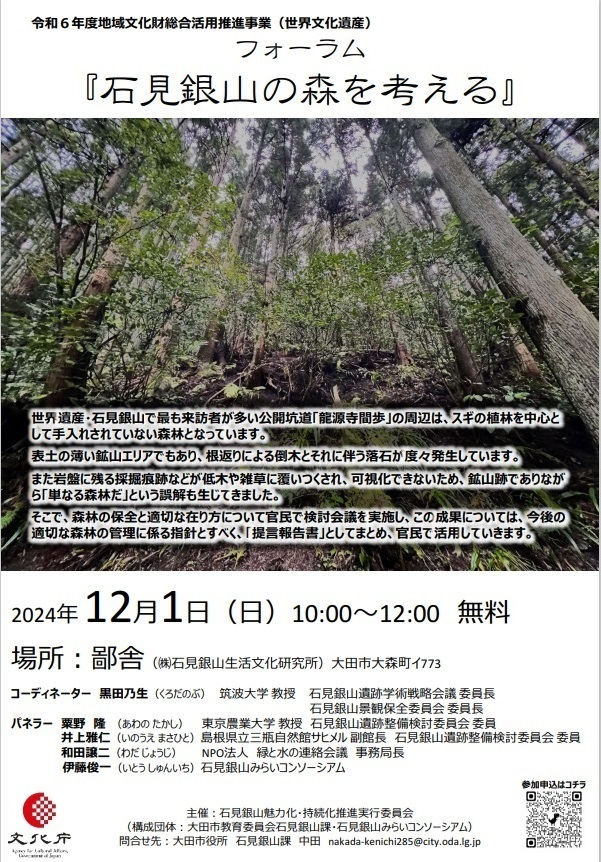

フォーラム「石見銀山の森を考える」について

世界遺産・石見銀山で最も来訪者が多い公開坑道「龍源寺間歩」の周辺は、スギの植林を中心として手入れされていない森林となっています。

表土の薄い鉱山エリアでもあり、根返りによる倒木とそれに伴う落石が度々発生しています。

また岩盤に残る採掘痕跡などが低木や雑草に覆いつくされ、可視化できないため、鉱山跡でありながら「単なる森林だ」という誤解も生じてきました。

そこで、森林の保全と適切な在り方について官民で検討会議を実施し、この成果については、今後の適切な森林の管理に係る指針とすべく、「提言報告書」としてまとめ、官民で活用していきます。(画像(ちらし)の文章を引用)

開催日時:2024年12月1日(日) 10:00-12:00

場所:鄙舎 (株式会社石見銀山生活文化研究所大田市大森町イ733)

コーディネーター:黒田乃生(筑波大学 教授)

パネラー:粟野隆(東京農業大学 教授)

井上雅仁(島根県立三瓶自然観サヒメル館長)

和田譲二(NPO法人 緑と水の連絡会議 事務局長)

伊藤俊一(石見銀山みらいコンソーシアム)