日本蕎麦保存会が主催する「おいしいそば産地大賞」において、毎年高い評価を得ている三瓶そば。そのすばらしさを体験できるイベントが、大田市商工会議所で開催されました。

「三瓶そば」とは

三瓶山の麓で古くから栽培されている在来種のそばの実を使った「三瓶そば」。

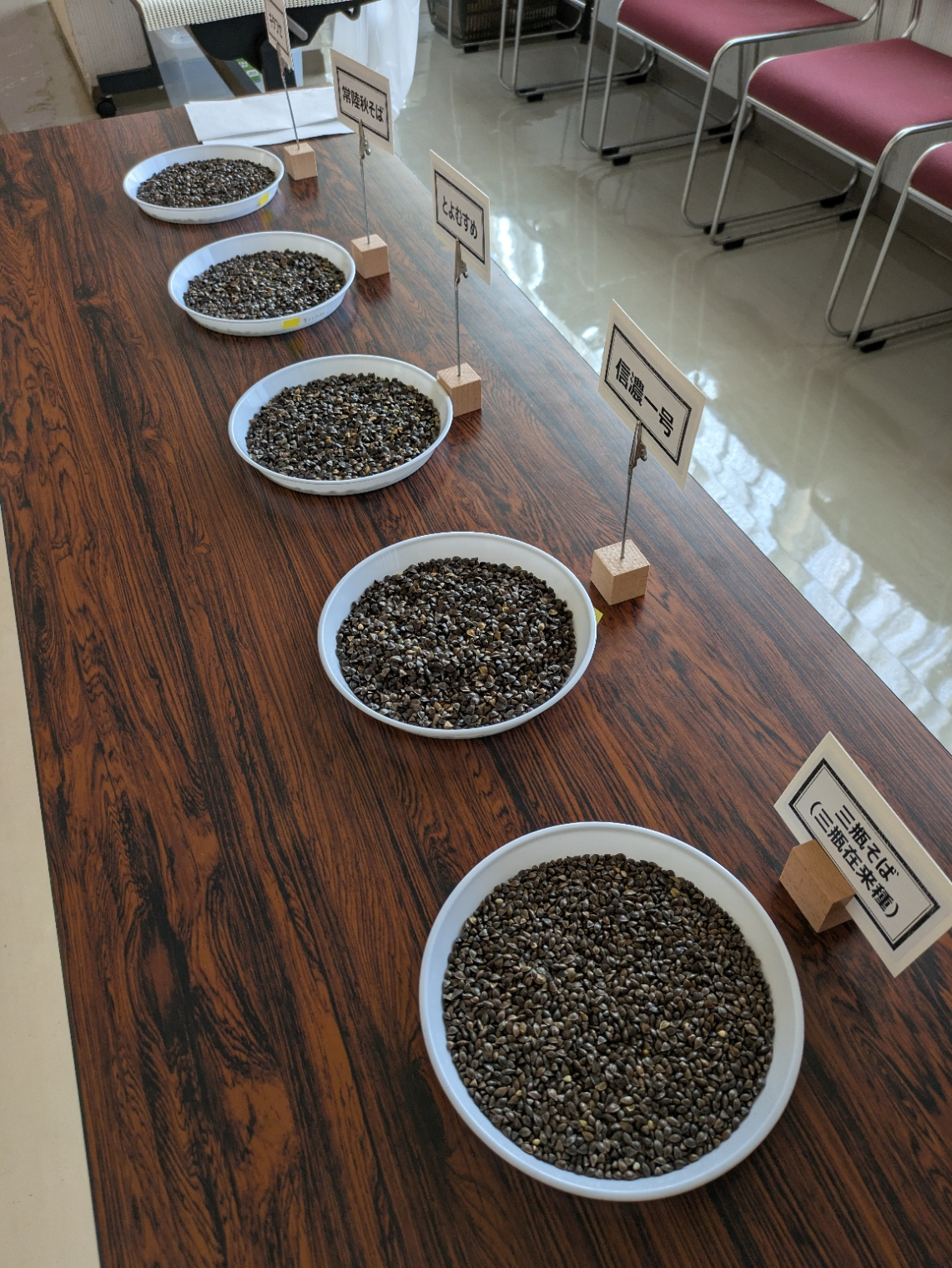

他の主要品種に比べると小粒で引き締まった実をしており、香り高く濃い味わいと、喉越しの良さが特徴です。

蕎麦鑑定士が選ぶ「おいしいそば産地大賞」では、2020年の創設以来、常に上位ランクインし、種実を見ただけで喉がなると評価されるほど。

そんな三瓶そばの魅力に触れるイベント「三瓶そばの魅力を味わう会」には、60人の定員に対して市内外から多数の応募があり、最終的には86人の参加者が集まりました。

これからの三瓶そばを盛り上げるため、そばについて改めて学べるコーナーも用意されていました。

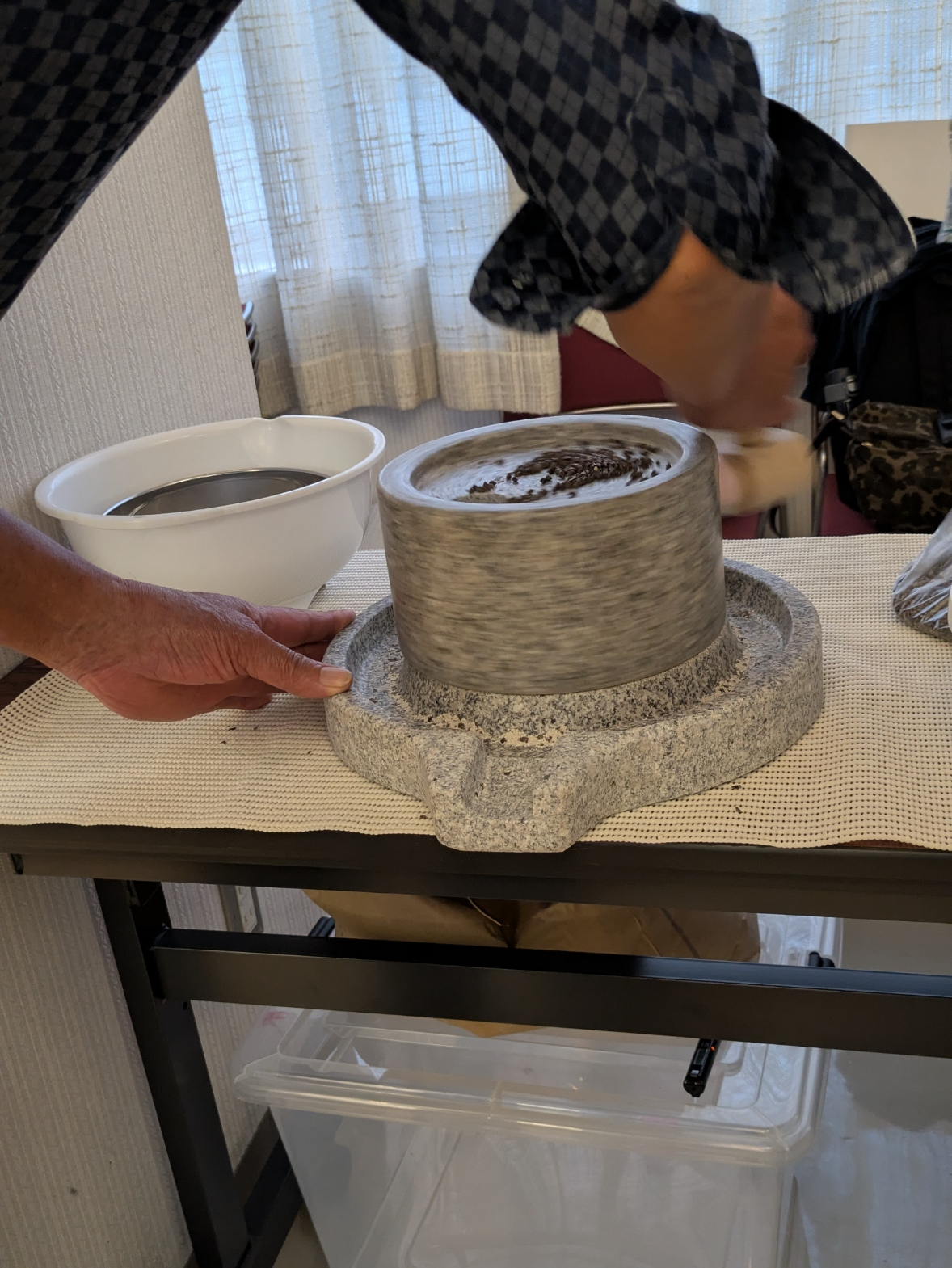

ほかの産地の玄そばと比較できるコーナーでは、三瓶在来の小ささに驚き、石臼を使った粉ひき体験コーナーは、行列が出来るほどの人気振りでした。

三瓶そばのフルコース

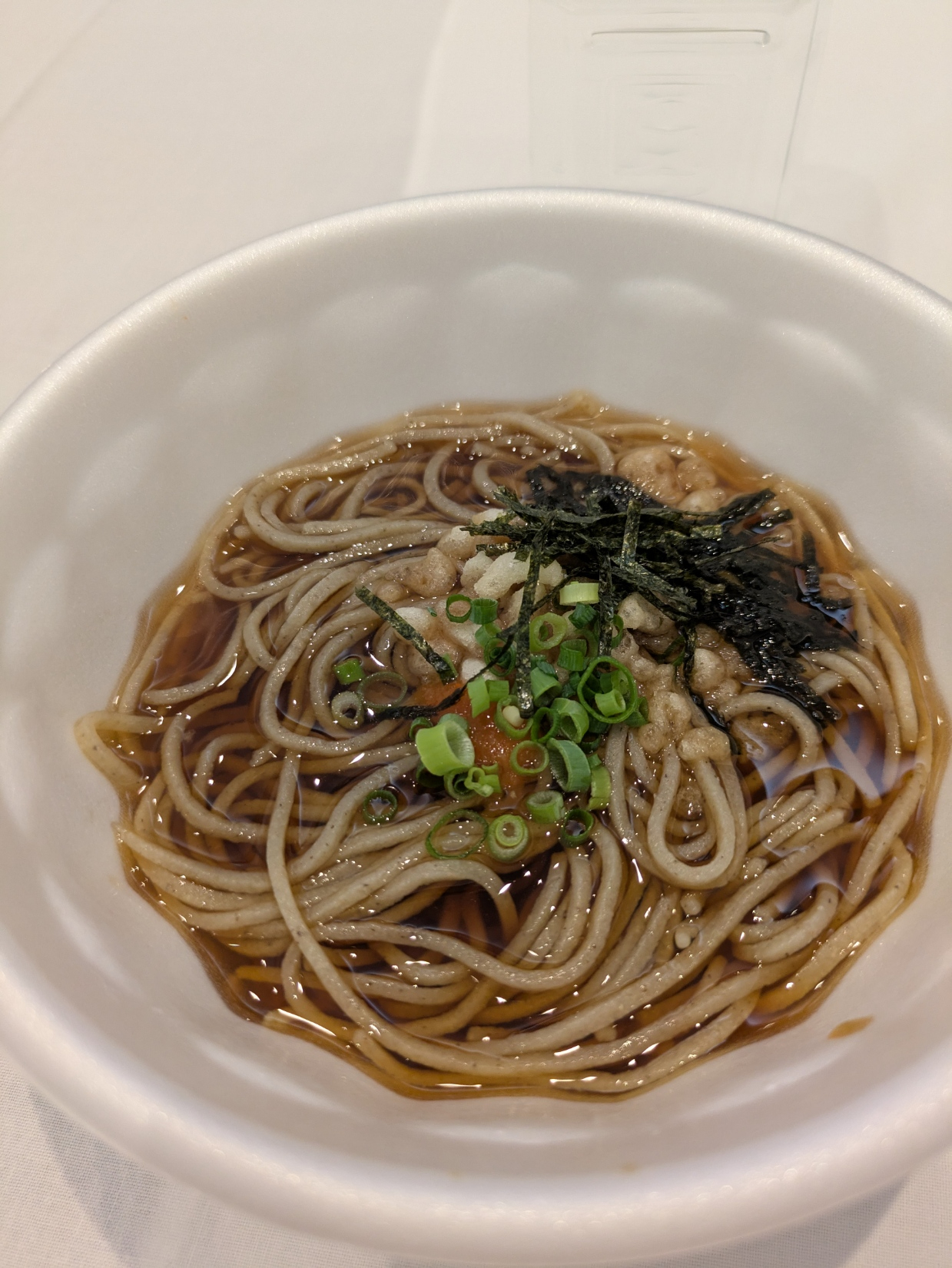

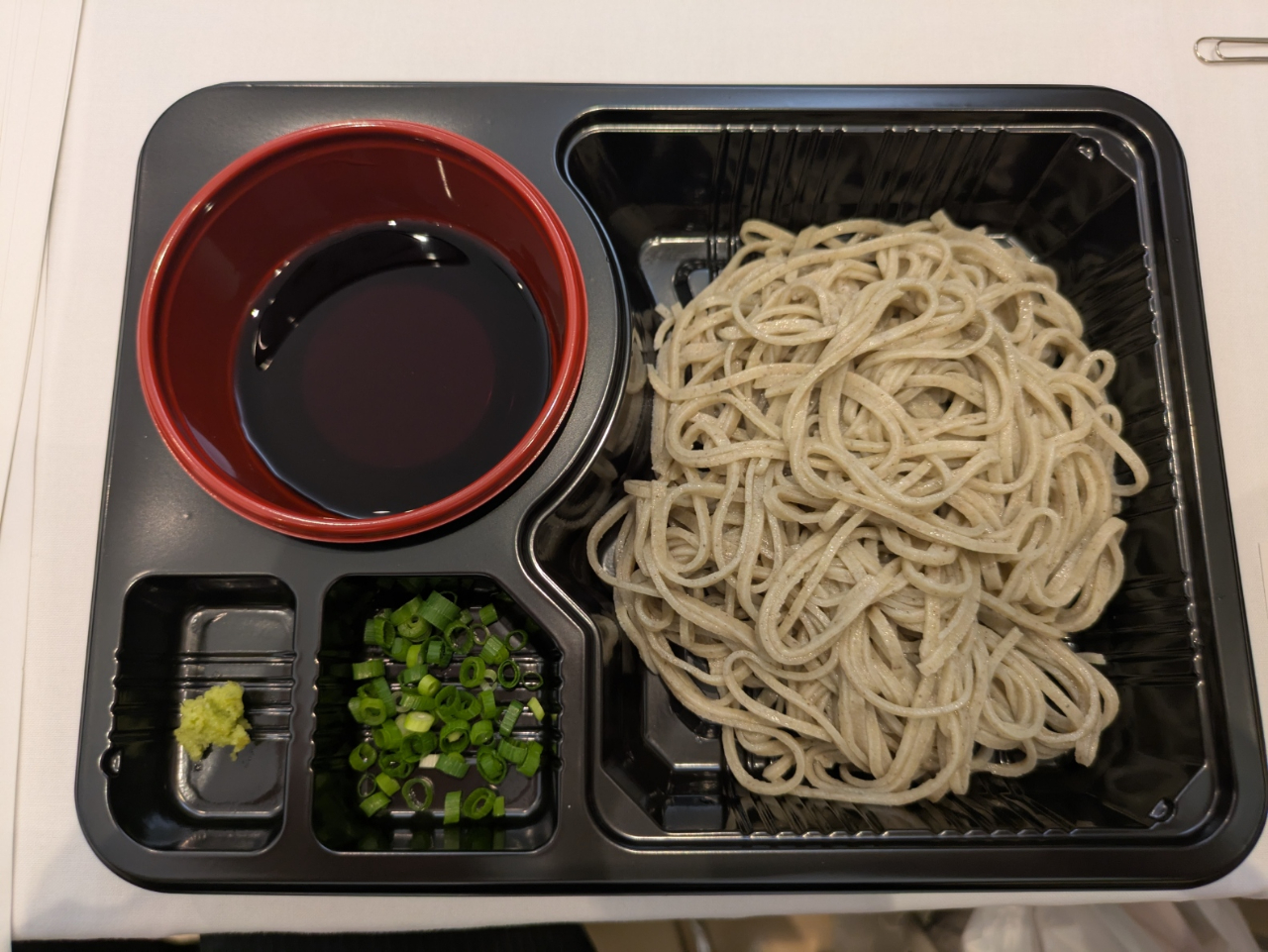

お待ちかねの三瓶そばを使ったメニューをいただきます!

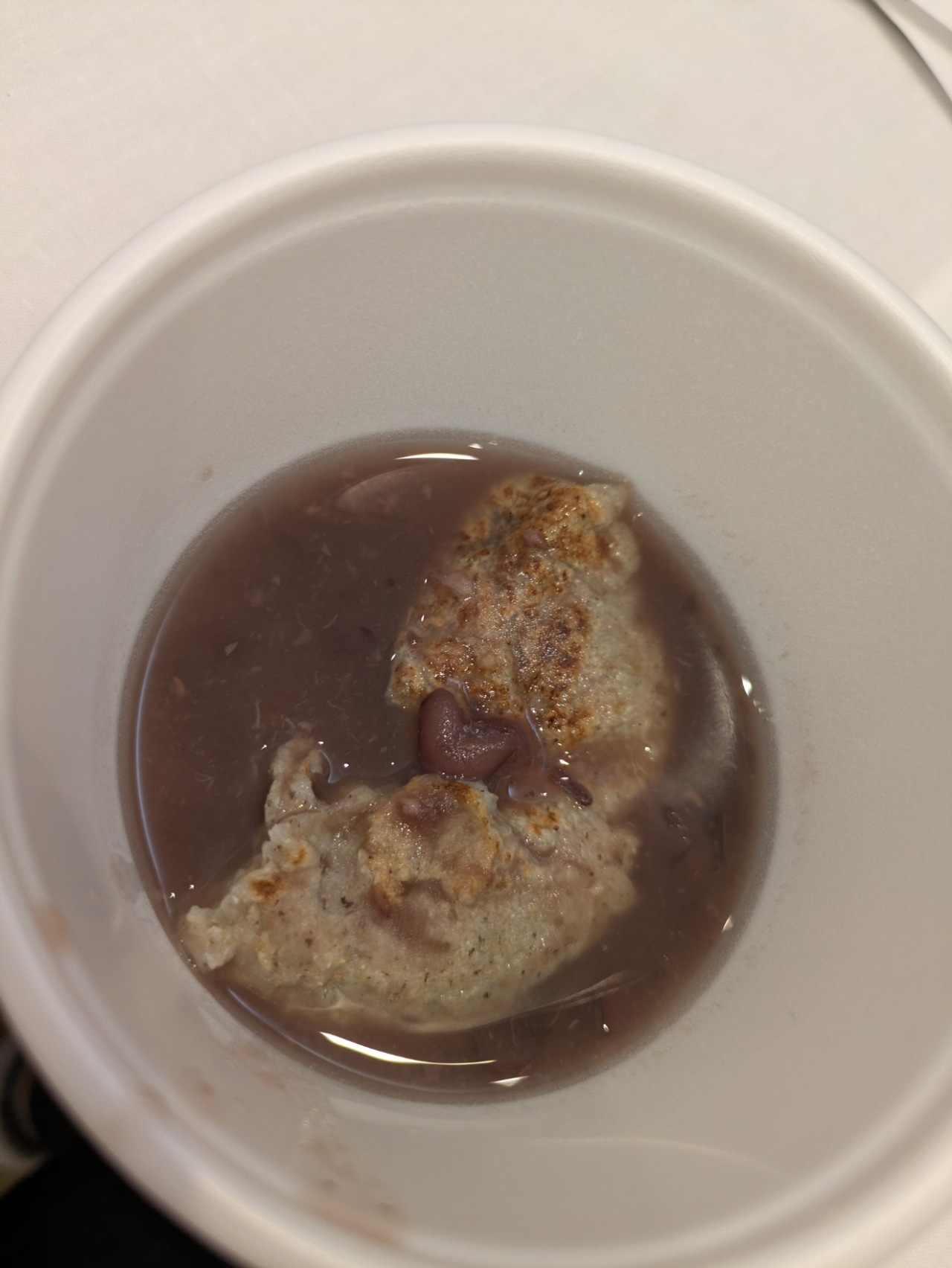

シンプルなかけそばにざるそば、香ばしいそばの実を使ったそば味噌おにぎり、デザートにはそばがきぜんざいとそばアイス。

どれも三瓶そばの特徴を生かしたものばかり。際立った香り高さが感じられます。合間には、そば湯もいただきましたよ!

タイミングを見計らって配膳していただいたスタッフは、生産者やそば店・関係者の皆様。おかげで三瓶そばのおいしさをしっかりと堪能出来ました。

どれも美味しかったです!

圧巻の職人技を間近で見学

会場の中央では、福寿庵の山岡さんと、そばカフェ湯元の小谷さんがそば打ちとそば切りを披露。

山岡さんは、そばを正確に切るためのガイドとなる駒板を使いません。

目と手の感覚だけでそばを均一に切れるのは、まさに熟練の職人技!

難しいとされる十割蕎麦を打つ小谷さんは、「本当に自分で打っているのか」と聞かれることもあるそう。

しかし、そばを扱う手さばきは力強く鮮やかで、そんな疑問も吹き飛ぶほどでした。

お二人の見事な職人技を見逃すまいと、参加者は代わる代わる撮影されていましたよ。

三瓶そばの歴史について

江戸時代からそば栽培が盛んになり、産地として知られるようになったのは明治期。

戦後は生産量が増加しましたが、生産者の高齢化などにより自家消費程度に減少しました。

1998年ごろから三瓶そば復活を目指して生産拡大に取り組み、2017年「三瓶そば振興協議会」が発足。

2020年にはGI登録や日本遺産の構成文化財にも認定されました。

このGI認証は農林水産省が認定するもので、全国で認定されている産品は令和7年7月時点で161品目。

蕎麦は全国で4品目しかなく、県内においては三瓶そばの他に、東出雲のまる畑ほし柿と益田アムスメロンの3品目で、この認定を受けるのはとても貴重なことなのです。

登録までの手続きや審査が大変だったと伺いました。それだけ生産者さんやそば屋さんの三瓶そばに対する愛情を感じます。

「三瓶そば」を守り抜き全国に名前を轟かせたい

日本遺産の構成文化財としても登録された三瓶そば。多品種と交配しないような配慮もあり、本当に大切にされています。

しかしこれまでは、生産者と飲食店が意見交換や戦略会議をする場が無かったそうです。

この会を開催するにあたり話し合いを重ね、初めてコミュニケーションが図られました。

情報発信や三瓶そば憲章の作成、メニュー開発、増産、ブランド推進協議会など、これからどう進んでいくのか具体的な行動計画なども示されました。

三瓶そばの魅力を味わう会について

三瓶そばのおいしさはもちろん、職人の技やその希少性を学べるとても素晴らしいイベントでした。

三瓶在来を守ろうとする関係者の方々の熱も、三瓶そばの魅力の1つなのかもしれません。

第一回と銘打った今回の「三瓶そばの魅力を味わう会」

これからの発信も楽しみです!

三瓶そばについてはこれまでの大田発掘の記事でも特集しています。

そばマップなども参考にしてくださいね。

〇三瓶そばマップ

〇大田発掘そば関連の記事